Vorneweg

In der Evolution ist im Menschen ein sehr differenziertes Gehirn entstanden. Menschen nutzen es als Überlebensvorteil. Komplex lernend und differenziert können sie auf Beobachtbares oder Erfahrbares für ein sicheres Überleben reagieren. Das Gehirn ordnet und vereinfacht Erlebtes in Sinne und Regeln. Diese können über Sprache weitergegeben und von anderen erlernt werden. Menschliche Zivilisation entsteht. Ist etwas nicht zu verstehen, kann das Gehirn halluzinieren. Es denkt sich zu anders nicht Verstehbarem wie Krankheiten und Tod Sinn und Regeln aus. Es passiert leicht, dass es diese Halluzinationen für Realität hält und an ihnen festhält. Man nennt diese dann in der Psychiatrie „überwertige Ideen“, wenn sie durch Erfahrungen noch veränderbar sind. Um sie stabil zu halten, glauben Menschen an sie ohne Realitätsnachweise. Religionen und Ideologien sind wahrscheinlich so entstanden. Sind diese „Ideen“ nicht mehr modifizierbar durch Realität, nennt man sie „Wahn“, eine körperliche Erkrankung des Gehirns.

Im Folgenden soll gezeigt werden, daß die aktuelle Ökonomie eine „überwertige Idee“ geworden ist, die wie zuvor Religionen unsere Eigenschaften als Menschen strukturiert und unser Handeln dominiert.

Wo auch immer man heute hinsieht, das Leben von uns Menschen scheint aus dem Takt geraten zu sein

Irgendwie ist hier alles durcheinander

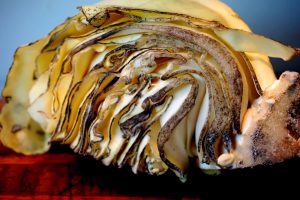

Unser aktuelles angeblich hoch zivilisiertes Leben als Menschen hier wirkt oft so, als sei es völlig aus dem Takt gekommen. Hässliche Unordnung fast überall draussen, Natur bis auf Reste entsorgt, das Recht des vermeintlich Stärkeren wo man hin sieht, Rücksichtlosigkeit am besten gegenüber allen, Chaos als Normalzustand, Herumblöken als Sprache, nicht zu vergessen die Dauer-schlechte-Laune vieler. Glücklich sind hier nur wenige. Gelassen von allen akzeptiert geordnet wirkt nur wenig.

Unser aktuelles angeblich hoch zivilisiertes Leben als Menschen hier wirkt oft so, als sei es völlig aus dem Takt gekommen. Hässliche Unordnung fast überall draussen, Natur bis auf Reste entsorgt, das Recht des vermeintlich Stärkeren wo man hin sieht, Rücksichtlosigkeit am besten gegenüber allen, Chaos als Normalzustand, Herumblöken als Sprache, nicht zu vergessen die Dauer-schlechte-Laune vieler. Glücklich sind hier nur wenige. Gelassen von allen akzeptiert geordnet wirkt nur wenig.

Es ist, als seien hier viele verrückt: diese Menschen träumen auf ihrer Arbeit am Montag Morgen vom vermeintlich besseren Leben am kommenden Wochenende. Sie freuen sich monatelang auf die wenigen Tage ihres Urlaubs. Nur in diesen Zeiten scheint ihr Leben richtig gut zu sein, normal, ihnen angemessen. Für diese Zeit lohne es sich zu leben, denken sie. In ihrem Alltag hingegen erleben sie vieles als aus der Ordnung geraten, als zu hektisch, zu chaotisch, auch sinnlos. „Leben wie im Hamsterrad“ sagen sie, wenn sie über ihren ihnen sinnlos erscheinenden Alltag reden.

Die lebendige Natur ist hochkomplex organisiert, „durchgetaktet“

In den Resten lebendiger Natur, die solche zivilisierten Menschen dann gerne z.B. im Urlaub aufsuchen, ist das noch anders, zumindest solange die Natur noch einigermassen intakt ist. Getaktet und anscheinend gelassen organisieren sich dort viele Lebensformen in sich ordnenden Kreisläufen. Man glaubt die sinnvollere Ordnung zu spüren, man spürt die Ruhe.

Es geht dabei nicht immer so zu, wie wir Menschen es in unserer anthropozentrischen Hybris als „human“ bezeichnen würden. Natur ist nicht das bunte Menschen-Dysneyland, das wir aus unseren Medien kennen. Aber es ist auch nicht nur ein, wie von manchen Menschen gerne betont, „Fressen und Gefressen werden“. Dies einfache „Jäger-Opfer Schema“ reicht nicht aus, wie sich inzwischen herausstellte, wenn man die Komplexität des Zusammenlebens des Lebendigen erklären möchte. Sieht man genau hin, entdeckt man, daß erstaunlich oft einzelne Lebensformen direkt miteinander kooperieren, zum gegenseitigen Nutzen. Auch direkte Symbiosen sind oft zu finden, sind bei uns Menschen konstitutiv.

Insgesamt organisieren sich die sehr verschiedenen Lebensformen zu einem erstaunlich stabilen, komplexen, getakteten Zusammenhang. Wir nennen ihn „das Lebendige“ oder „die Natur“. Dieser Zusammenhang bleibt, sieht man sich die vielzelligen Säugetiere an, über viele Millionen Jahre robust. Einzelliges Leben existiert seit Milliarden von Jahren stabil auf der Erde.

Unser menschlicher Körper ist als klitzekleiner, eigentlich unbedeutender, Teil der Natur des Lebendigen auch so organisiert. Er ist als Teil einer Gattung hoch stabil. Als Individuum jedoch ist ist er nur mäßig robust. Alter, Krankheiten, Hunger plagen ihn. Dennoch, wir Menschen gehören zu den langlebigen Lebensformen.

Die mehr als 30 Milliarden einzelnen Zellen unseres Körpers kooperieren getaktet

Die vielen einzelnen Zellen unseres Körpers kooperieren, getaktet. Am einfachsten sind die Taktungen vielleicht erkennbar am rhythmischen Herzschlag oder dem regelmäßigen Atmen.

Aus etwa 30 000 Milliarden Zellen (30×1012) besteht jeder von uns. Zu der Zahl, mit der kaum jemand etwas anfangen kann: auf der Erde gibt es 8 Milliarden Menschen. Unser Zellen sind also mehr. Eigentlich sehr erstaunlich, wie kooperativ, meist reibungslos, getaktet und geordnet die vielen Zellen in unserem Körper funktionieren.

30 000 Milliarden Zellen, das reicht aber noch nicht. Wir sind noch viel mehr Zellen und noch mehr Ordnung. Für Menschen, die sich für die Spitze der Schöpfung halten, ist der nächste Befund wahrscheinlich eine Zumutung: unser Körper ist nur als getaktete Symbiose mit vielen anderen („niedrigen“) Lebensformen in und auf ihm überlebensfähig. Bakterien, Archaeae, Einzeller, Pilze und Viren besiedeln uns. Das „Mikrobiom“ in und auf uns ist für uns überlebenswichtig. Und sind mindestens nochmal soviel Lebewesen wie wir Zellen haben. Ohne all diese „Mitbewohner“ sind wir nicht lebensfähig. Viren, Bakterien und Archaeen stehen am Anfang des Lebens auf der Erde. Über Milliarden Jahre bevölkerten sie sie alleine. Dann enstanden irgendwann die Säugetiere, noch sehr viele später eine Gattung namens Mensch. In und auf jedem von uns Menschen ist so ein Rest sehr alter Erdgeschichte.

Doch es geht noch weiter: in jeder unserer 30 000 Milliarden Zellen lebt ein ehemaliges Proto-Bakterium sein eigenes Leben nach eigenen Regeln, die „Zellorganelle Mitochondrien“. Wir Menschen sind auf Zellebene Symbionten, Fusionsprodukte. Pflanzenzellen sind das übrigens auch. Sie beherbergen neben den Mitochondrien noch eine weitere Lebensform in sich, die Chloroplasten. Und die stammen von Cyanobakterien ab und organisieren u.a. die Photosynthese. Zudem, Pflanzen brauchen Bakterien. Ohne die vielen Bakterien und anderen Lebensformen an ihren Wurzeln wären sie kaum lebensfähig. Geordnete Symbiosen also, wohin man in der lebendigen Natur auch hin schaut.

Wir Menschen wollen das ja nicht glauben: da kooperieren 60 000 Milliarden Lebewesen (Zellen und anderes) miteinander, und das funktioniert ohne König, Diktator, Religion, Streit und Krieg. Geht doch gar nicht.

Lange glaubten viele, Leben funktioniere, weil sich immer das mächtigste Lebewesen durchsetzt. Sie beriefen sich auf Darwin. Doch sie hatten dessen Befunde verkürzt. Nicht der stärkste, der fitteste Organismus setzt sich durch. Und Fitness kann viel sein. Die verkürzte Theorie benutzen Menschen gerne, wenn sie unsere brutale Ökonomie mit Regeln der Natur begründen wollen.

Bezogen auf unseren eigenen Körper ist diese Theorie aber offensichtlicher Unsinn. Würde sie stimmen, bliebe im Leben nach einiger Zeit von den 60 000 Milliarden Zellen, die wir sind, ja immer nur eine übrig. Das ist aber offensichtlich nicht so. Dieser Theorie funktioniert als Erklärung zum Funktionieren unseres Körpers also nicht so recht.

Es gibt aber eine Ausnahme: „entartete“ Tumorzellen in uns kooperieren nicht mit gesunden Zellen. Sie „denken nur ans sich“, tricksen „egoistisch“ alle anderen Zellen des Körpers aus. Sie leben also so, wie es in der gegenwärtigen Wirtschaft zu geht und dort zum normalen Leben erklärt wird. Und wenn die Tumorzellen sich durchgesetzt haben, sind sie alleine. Der Mensch ist tot und wenig später endet der Tumor ebenfalls.

Unser Gehirn ist getaktet

Wir Menschen haben gegenüber vielen anderen Spezies den Vorteil eines hochentwickelten, sehr leistungsfähigen, getakteten Gehirns.

Kreisende elektrische getaktete Erregungen auf unseren 65 Milliarden Gehirnzellen sind das Korrelat dessen, was „wir“ als „Denken“ und „ICH“ erleben. Die Taktungen der Nervenzellen variieren ständig, bleiben aber komplex aufeinander bezogen. Man kann sie im EEG beobachten. Heftige Störungen der Taktungen führen zu Funktionsstörungen des Gehirns, z.B. Bewusstseinsverlust oder Epilepsie.

Unser so strukturiertes Gehirn erleichtert zielgerichtetes und lernendes Handeln. Das ist unser primärer Überlebensvorteil als Gattung. Daneben erlaubt es aber auch „freies und komplexes Denken“. Komplexe „ICH“ Strukturen können entstehen. Gedankengebäude mit Eigenleben entwickeln sich. Die Ideen für ein besseres Überleben lassen sich so leichter schaffen und in selbst geschaffenen nützlichen Regeln fixieren. Eine ist die, dass man versucht den „Sinn“ von einer Beobachtung zu verstehen. Verstand entsteht.

Das Gehirn schafft Handlungsanweisungen für Verständliches und Unverständliches

Selbsterdachte bzw. durch Erfahrung gewonnene meist sprachgebundene Ordnungs- und Regelsysteme konnten entstehen. Sie erleichterten das Überleben. Dass sie zwischen Menschen und Generationen tradiert werden können, erwies sich als ein dramatischer Vorteil unserer Gattung. So konnte sich relativ schnell nützliches Wissen vermehren und innerhalb der Menschen verbreiten.

Das Gehirn reicht nicht aus, um alles, was um einen Menschen geschieht, zu verstehen. Vieles bleibt unverständlich, z.B. das Wetter, Naturunglücke, Krankheit und Tod aber auch das Leben selbst. Wir Menschen leben, warum auch immer, nicht gerne mit Unverständlichem. Wie helfen wir uns? Wir machen dies Unverständliche, aber auch einfach nur Ausgedachtes oder Erträumtes, zu Mythen. Dann hängen wir ein Schildchen daran: „Das muss man einfach glauben“. Und schon befindet es im Bereich des Benennbaren, Verstehbaren und Sinnhaften. Geordnet befindet es sich (mit seinem Schildchen) neben dem, was sich als sicher Brauchbares aber auch Ausprobierbares herausgestellt hat.

Diese Gedankengebäude können unter günstigen Bedingungen ein Eigenleben entwickeln. Metaregeln können sich unabhängig von Erfahrungen innerhalb dieser Gedankengebilde bilden und fixieren. So sind möglicherweise die unterschiedlichen religiösen Gedankengebäude entstanden. Sie können das Leben und oft auch das Zusammenleben erleichtern. Für das Zusammenleben sinnvolle aber schlecht kontrollierbare Regeln können Menschen in diese Gedankengebäude fixieren. So dachte man sich (all) mächtige aber unsichtbare Wesen aus, die die Einhaltung der Regeln konrollieren. Bei Nichteinhaltung können sie, so geht dies Gedankengebäude weiter, den Menschen nach dem Tode (allmächtig) bestrafen.

In der Medizin bzw. der Psychiatrie kann man solche Gedankengebäude auch als „überwertige Ideen“ bezeichnen, also Ideen, die sich Menschen selbst schaffen und von denen sie sich starr leiten lassen. Ideologien können auch hier zu gehören. Begriffe wie Freiheit, Vaterland, Nation u.a. gehören auch in diese Kategorie. Im Gegensatz zum „Wahn“ sind sie nicht „körperlich fixiert“, also Folge einer somatischen Fehlfunktion des Gehirns. „Überwertige Ideen“, die ja an Sprache gebunden sind, kann man auch durch andere Ideen verändern, sind also plastisch.

Aus den Gehirn-Ideen zum Austausch von Gütern wurde die überwertige Idee Ökonomie

Über das Gehirn entwickelten Menschen auch zwischenmenschliche Umgangsregeln, um auch über weite Entfernungen und mit Fremden Güter austauschen zu können.

„Ökonomie“ entstand, anfangs als einfacher Tausch von Gütern oder ähnlichem. Man entwickelte einige einfachen Regeln. Hieraus hat sich das Menschengehirn-erdachte Ordnungssystem Ökonomie entwickelt. Zeitäquivalente wurden nach festen Regeln zu „Geld“, aus Gütern wurden „Waren“.

Und dann verselbständigten sich irgendwann (ähnlich wie bei Religionen) diese Regeln, wurden langsam „überwertige Ideen“. Das „Geld“ verselbständigte sich, bekam „ein Eigenleben“, die „Geldwirtschaft“ entstand. Irgendwann entwickelte sich aus diesen Gedanken-Konstrukten das einer „kapitalistischen Warenproduktion“. Erst konnte man aus Geld Geld machen, dann wurden Menschen selbst zu kaufbaren Waren und man konnte sie auf einem Markt für Geld kaufen, um sie für sich arbeiten zu lassen. Dann wurden die Besitzrechte an Arbeitenden als Aktien an Börsen verkauft. Und diese entwickelten ein Eigenleben wie zuvor das Geld.

Das Gehirn-Konstrukt „kapitalistische Warenproduktion“ ist zwischen den Menschen expandiert, hat sich fest in ihre Köpfe gebohrt, ist eine überwertige Idee geworden.

Dieses Gehirn-Konstrukt ähnelt in seiner Struktur dem einer Religion. Aus Praktischem ist es entstanden, wurde mit eigenen Regeln versehen. Aus Geld wurde Macht. Irgendwann verselbständigte es sich, wurde unangreifbar gemacht. Wurde mit leicht erkennbaren Strukturen der eigenen Macht versehen und expandierte.

Über seine Nützlichkeit und gleichzeitige Unangreifbarkeit hat dies Gehirn-Konstrukt wie die Religionen Macht über Menschen bekommen. Und die dachten, da benutze man etwas Nützliches, Neutrales. Und dann hat es die Menschen Stück für Stück sozial umgestaltet. Nach vielen Generationen erschien den Menschen ihre ehemalige eigene Idee wie ein Gegenstand, der schon immer da war und alles regelt, unabhängig vom eigenen Willen, mit eigenen Regeln.

In dieser Situation sind viele Menschen heute. Sie unterwerfen sich den Regeln und Strukturen, der ehemals selbst geschaffenen (Ökonomie) Denk-Konstrukte. Sie passen sich in ihren eigenen Strukturen an deren Regeln an, werden zu diesen Denk-Konstrukten. Aus Menschen werden „Individuen“, vereinzelte Warenverkäufer ihrer selbst auf einem Markt der Arbeitskräfte.

Aus der Ware Arbeitskraft wird irgendwann das sich optimierende Individuum. „Wirtschaftshandeln“ aber auch „soziales Handeln und Sein“ scheinen ohne die Strukturen dieser überwertigen Idee undenkbar. Wir Menschen wurden Gläubige unseres eigenen (Ökonomie) Denkkonstrukts, akzeptieren und verehren es wie eine Religion.

Das Denkkonstrukt Ökonomie ist wenig natürlich und funktioniert chaotisch

Dieses Denkkonstrukt „Ökonomie“ bzw. „kapitalistische Warenproduktion“ ist erstaunlicherweise wenig naturähnlich.

Dieses Denkkonstrukt „Ökonomie“ bzw. „kapitalistische Warenproduktion“ ist erstaunlicherweise wenig naturähnlich.

Ordnungen wie in der Natur sind nicht sein Vorbild. In dem Denkkonstrukt gibt es vieles nicht, was uns Menschen als natürlich vorkommt: Taktungen, Kooperationen, Symbiosen, Zeit, Empathie, Liebe, Achtung. Statt setzt es auf Chaos, den alles regelnden „Markt“.

Es baut unser Inneres um, indem es zu seinen Gunsten einige unserer schlechtesten menschlichen (biologischen) Eigenschaften fördert, Eigenschaften, die das Christentum lange als Todsünden bezeichnet hat: Stolz, Habsucht, Neid, Zorn, Unkeuschheit und Unmäßigkeit. Einzig Trägheit verhinderte es.

Es macht uns Menschen irgendwann selbst zu kaufbaren Waren auf einem später anonymen Arbeitskraft-Warenmarkt. Somit isoliert es uns als soziale Wesen, zerschlägt unsere gewohnten „wertlos gewordenen“ anderen sozialen Kooperationssysteme.

In unberührten Ecken bleiben uns nur Reste normalen Lebens, weil die „Ökonomie“ dort nicht funktioniert. Z.B. die Kleinkindheit: neugeborene Kinder sind schlecht zu Waren ihrer Eltern zu machen. Kinder zahlen nicht für die Dienstleistung „groß gezogen werden“. Kinderleben funktioniert einfach nicht als Warenwelt. Hier greifen noch uralte Mechanismen der Biologie des Menschen als Säugetier, wie z.B. bei der Elternliebe. Säugetier-Eltern verteidigen (biologisch geprägt) ihre Nachkommen auch unter eigener Lebensgefahr, ein sich „überhaupt nicht rechnendes Geschäft“, ein völlig „absurdes Geschäftsmodell“.

Dies Denk-Konstrukt Ökonomie setzt, um zu funktionieren, als Ordnungs- und Sozialsystem Anarchie ein, die Anarchie des Marktes von Gütern, Menschenleistungen und Menschen. So seien angeblich die immer knappen menschlichen Ressourcen am einfachsten und besten zu organisieren. „Wertvolle Zeit“ sei so am leichtesten zu sparen, sagen seine aktuellen Religions-Jünger. Und lügen sogar noch: „Das bringt Nutzen für alle“, wohl wissend, wie wenig das für viele Menschen und die Natur stimmt.

Das von unserm Gehirn erdachte (Austausch) Sozialsystem hat sich, einmal erdacht, von unserem biologischen Leben gelöst. Es wurde dabei fast unabhängig von konkreten Menschen. Immer mehr Menschen werden Teil seines Getriebes, das automatisch nach eigenen Regeln zu laufen scheint.

Unser Denkkonstrukt Ökonomie verdrängt unsere Natur und Taktungen

Natur, selbst unsere eigene biologische, ist in so einem ökonomischen System nur noch Störgröße. Geldkreisläufe zählen, strukturieren.

Natur ist als zu vernachlässigender Rand daneben allenfalls geduldet, solange sie nicht stört. Eigentlich braucht dies ökonomische System gar keine Menschen. Es würde auch als Computerspiel laufen können. Und, es würde mit (fast) ausschließlich Maschinen betrieben wahrscheinlich leichter funktionieren. Schon heute machen Rechner mit ihren Algorithmen und nicht arbeitende Menschen in großem Stil aus Geld mehr Geld. Zumindest ist das das Erfolgsmodell von Großbanken, die Rechner rund um die Uhr mit (Währungs) Geld erfolgreich extrem schnell und mit riesigen Geldsummen spekulieren lassen.

Wir Menschen lassen uns also von unserem eigenen irgendwann mal ausgedachten Gehirn-Konstrukt über die Erde treiben. Wir leben längst in der heute von vielen so befürchteten „Künstlichen Intelligenz Welt“, in der Algorithmen uns leiten könnten. Wir haben das schon lange: unser soziales Leben regelt der Algorithmus „Kapitalistische Warenproduktion“. „Inflation“, hat es je eine demokratische Abstimmung über die Entwertung des Geldes mit all seinen sozialen Folgen z.B. für Rentner gegeben? Wohl eher nicht.

Der heutige vielen als altertümlich geltende Marx nannte diesen Vorgang „Entfremdung“. Goethe hatte unsere Ohnmacht im Gedicht „Der Zauberlehrling“ beschrieben. Wie und wann auch immer entstanden, nun unterwirft es uns.

Seine „Taktlosigkeit“ stört den nicht modulierbaren Rest in uns

Doch die Überwältigung der Menschen durch dies Denk-Konstrukt gelingt nicht vollständig.

Es ist wie bei den Religionen: einige halten sie einfach für falsch und glauben nicht mehr an sie. Wenn die Religionen sich durch ihre um sich selbst kreisenden Diskussionen (Scholastik sagte man dazu) zu weit vom realen (biologisch geprägten) Leben ihrer Mitglieder entfernen, werden sie nicht mehr ernst genommen. Und so verlieren sie ihre Macht über Menschen. Sie gehen an ihrer Selbstbezogenheit zugrunde und lösen sich als Denk-Konstrukt auf. Überwertige Ideen sind keine Natur, leben nicht ewig.

Auch der Ökonomie gelingt die „Vergewaltigung“ von uns Menschen nicht vollständig. Vieles von dem, was uns alltäglich über die Ökonomie vermittelt begegnet, erscheint uns immer noch als falsch, als Fehltaktungen.

„Das ist doch nicht normal“, „Da geht es ja nur noch um Geld, nicht mehr um Menschen“, „Menschlichkeit fehlt“, sagen viele und beziehen sich dabei auf die erlebte eigene Biologie, deren Ordnung sie in dem Algorithmus Ökonomie nicht wiederfinden.

Oft eigentlich von Natur aus oft eher träge erleben viele Menschen sich so, als lebten sie in einem automatisch sich drehenden Hamsterrad. Und das scheint von einem automatischen unverständlichen nicht regelbaren Mechanismus angetrieben zu sein.

Aber, wir schaffen uns dieses Hamsterrad auch gegenseitig: jeder treibt den anderen an. Man merkt es, wenn man mit einem Auto mit 40 km bei erlaubten 50 km als Höchstgeschwindigkeit in einer Großstadt wie Stuttgart fährt. Man wird „verhupt“ und bedrängt: „Hamsterrad für alle“, „Mein Recht auf Stress“ scheinen diese Menschen zu fordern. „Totalität“ nannte man das mal, wie eine Religion die auch überall und nirgends ist.

Zynisch, lamentierend oder aufgebend passiv kommentieren wir, daß dieser verrückt gewordene Automatismus uns nach seinen Regeln durch das Leben jagt. „Die Zeit ist verrückt geworden“, sagen manche. „Zeit“ kann nicht verrückt werden.

Im Umgang zwischen Menschen erleben wir seine Anarchie als Taktlosigkeit.

Menschen verlieren die Achtung voreinander. Primär der Geldwert zählt, nicht andere Eigenschaften von Menschen. Der Alltag verliert einen selbst gewählten Takt. Kinder müssen frühmorgens fast noch schlafend zur Schule, weil ihre Biologie sich nicht rechnet. Auf der Strasse als Fußgänger sich gegenseitig zu negieren oder an zu rüpeln gehört gerade in großen Städten schon zu den normalen Umgangsformen. Selbst die für unser Überleben als Gattung essentiellen und eigentlich biologisch gut geregelten Paarbeziehungen funktionieren immer brüchiger oder nicht mehr. Die Fertilität sinkt. Wir Menschen erkennen das und versuchen uns mit Liebesgeschichten oder Liebesliedern zu trösten. Unser Denk-Konstrukt Ökonomie hat Liebe oder Güte als Kategorie des Handelns nicht vorgesehen. Wie dem auch sei, wir erleben uns gegenseitig viel zu oft eher als Störgrößen denn als (biologische) Mitmenschen.

Unser uns prägendes Wirtschaftsleben kennt nur noch einen rücksichtslosen Takt, und das ist der des immer mehr Geld-Verdienens, egal wo, egal wie, aber immer müssen. Achtung und Takt gegenüber Mitmenschen? Rechnet sich das? Was ist das? Kann man das kaufen oder verkaufen? Mit Gewinn?

Ungetaktete Bewegungsprozesse

Auch unsere Bewegungsprozesse sind anarchisch, ungetaktet, also taktlos, oft auch respektlos.

Heute bewegen wir uns und unsere Güter oft über weite Entfernungen, schon fast alltäglich global. Die Regelung dieser Verkehrsströme überlassen wir obigem Algorithmus. Also werden die Transportprozesse chaotisch.

Unsere überwertige Idee (Ökonomie) gaukelt uns vor, wir seien alle Individuen. Jeder lebe für sich alleine auf der Erde und nur er/sie sei selbst für sein Leben verantwortlich, also auch für seinen Transport. Diese Sicht hat wenig mit unserem realen sozialen oder biologischen Zusammenleben zu tun, mit einem langfristigen oder vernünftigen schon mal gar nicht.

Und wie von einer überwertigen Idee getriebene Narren setzen wir uns oft mehrheitlich zum Transportieren an einen anderen Ort alleine und gleichzeitig in unsere Autos und wundern uns, daß wir dann in Staus stehen. Oft beschimpftes Beispiel ist das Transportmittel öffentliche Eisenbahn. „Ökonomisch organisiert“ werden seine Bewegungen taktlos, verlieren Ordnung und somit ihre Brauchbarkeit durch „Fahrgäste“, „rechnen“ sich aber für den Besitzer, angeblich meistens.

Ungetaktete Behausungen, absurde Wahrnehmung von Erde als Immobilienboden

Die Bestimmung der Orte und Struktur unserer Behausungen und Arbeitsstellen ist ebenfalls meist anarchisch und ohne menschliche Takte.

Die Bestimmung der Orte und Struktur unserer Behausungen und Arbeitsstellen ist ebenfalls meist anarchisch und ohne menschliche Takte.

Die Herstellung der gebauten Welt, – Häuser, Straßen, Industrieanlagen u.a.,- orientiert sich nur selten an Ordnungen, die die Biologie des Menschen abbilden. Nestbau vom Säugetier Mensch, das findet man heute als Mensch in einer Mietwohnung nur noch selten. Die eigene Behausung ist für uns Nesthocker zur Ware geworden, erfüllt anderen den Zweck der Geldvermehrung, nicht den des schützenden Wohnens eines „Mieters“ in seinem Nest. Viele flüchten sich, wenn sie ökonomisch dazu in der Lage sind, ins „Eigenheim“, werden dabei von den zu zahlenden Grundstücks- und Hauspreisen erschlagen.

Die eigene Zeitlichkeit als Lebewesen wird so geleugnet. In der aktuellen Ökonomie , stellt sie „keinen Wert“ dar, macht also keinen Sinn. Altes gilt als unbrauchbar, muss weg, so wie alte Menschen. „Historisches“ muss vor diesem Unwesen Ökonomie geschützt und bewahrt werden. Die überwertige Idee Ökonomie ist aktuell mächtiger: Menschen verwandeln sich in Minutenwesen. Die Aufmerksamkeitsschwellen sinken, Leben ist immer nur „Jetzt“. Kapitalismus pur.

Vieles der gebauten Welt wirkt chaotisch, lieblos hingestellt, hingerotzt. Und hat wenig mit Sinnvollem für Menschen- oder Naturleben zu tun. Meist nimmt es auch keine Rücksicht auf die biologische Natur, in der es steht, z.B. auf eine Landschaft oder andere Lebewesen, die dort leben. Logik scheint nur zu sein, durch die Organisation der Behausungen mehr Geld zu verdienen und dazu die Lebensmöglichkeiten von Menschen nach erzielbaren Geldmengen verteilen zu können.

Andere biologischen Lebensformen werden nicht oder nur erzwungen in Ausnahmefällen mitgedacht. Mit viel Glück finden die sich dann in anders nicht nutzbare Restecken. „Restflächen“ entstehen, Biotope sagen wir dann verharmlosend oder „Hobbykeller“. Nistkästen für Vögel sind nur selten an den Mehrfamilien-Häusern der großen Städte angebracht. Spielplätze für Kinder am Haus, z.b. auf der Strasse, gibt es immer weniger. Der Mensch und die Natur haben in solchen Vireteln nichts mehr zu suchen: hier herrscht das Geld.

Wie stark wir modelliert sind, zeigt eine einem normalen Menschen als irrwitzig erscheinende Idee, die vielen aber als normal gilt und konkretes Handeln strukturiert. Es ist die Idee, dass ein Stück Erde einen Geldwert habe. Die Nachfrage nach dem Boden entscheide über dessen Geldwert und dadurch über seine möglich Nutzung. Seine Nutzung erfolge deshalb sinnvollerweise nach dem vorhandenen Geldbeutel der bezahlenden menschlichen Nutzer. Und (Geld sinnvoll) genutzt werden müsse ja schliesslich alles.

Wie absurd diese Sicht ist, merkt man, wenn man sich die mögliche Nutzer eines Stück Bodens ansieht.

In Berlin sollen für einen Erwachsenen mindestens ca. 10 m² Fläche in einer Wohnung ausreichend sein. Bei einem Kind bis zu sechs Jahren sind es 6 m², bei einem von uns Menschen verzehrten Huhn 0,33 m2. Unter diesen 10 m2 Erde, die ein Erwachsener angeblich braucht, leben bis in der Tiefe von einem Meter ca. 10 000 Milliarden Lebewesen: Bakterien, Archaeae, Pilze, Einzeller, Viren und vieles andere. Nur mal zur Größenordnung: von uns Menschen gibt es auf der Erde nur etwa 8 Milliarden Exemplare, in der Milchstraße findet man 100 Milliarden Sterne, Ziemlich viele Lebewesen leben also unter diesem 10 m2 als Immobilienplatz gedachten Boden.

Unsere überwertige Idee sagt: das Zusammenleben auf diesem Stückchen Land regelt man am besten über den Bodengeldwert oder Immobilienwert.

Ob diese vielen Lebewesen in dem Land zu dieser eindimensionalen (Geld vermittelten) Regelung befragt wurden? Ob sie ihr Zusammenleben über Geld regeln lassen? Gibt es Bakterien-Geld, Geld der Archaeae? Wie bezahlen Viren? Absurd. Die Regelungen dieser „Ökonomie“ haben mit der Biologie des Bodens nichts zu tun, negieren sie einfach.

Jedes Lebewesen braucht Platz, grenzt sich ab.

Komplexes biologisches Leben organisiert sich meist selbst organisierend als räumliche Abgrenzung biologischer Gleichgewichte. (Menschlich gedacht) freundlich und friedlich sind diese Abgrenzungen selten, allenfalls zwischen Muttertieren und ihrem Nachwuchs. Organismen organisieren sich in räumlichen Abgrenzungen zu anderem Leben, überlappen sich, z.B. zwischen den Spezies. Ein geordneter in sich stabiler Flickenteppich von räumlichen Lebensmöglichkeiten, das ist biologische Natur, das ist die Ordnung in der Erde.

Und wie machen wir Menschen das gerade? Eindimensional über Geld regeln wir die Dichte der Menschen. Die restliche belebte Natur organisiert die Dichte der Lebewesen komplexer. Nach nur einer einzigen Regel? Kann da nicht funktionieren.

Für uns Menschen ist Zeit getaktet, für unsere Ökonomie besser nicht

Der Algorithmus „Kapitalistische Warenproduktion“ hat auch biologisch geprägte Taktungen von Zeit nicht vorgesehen.

Wir Menschen erfahren Zeit als endlichen, parzellierten Ablauf. Wir sind vielleicht als eines der wenigen Lebewesen uns der Zeit bewusst. Unsere Biologie und jede unserer Zellen lebt als zeitliche Taktungen: Tag–Nacht, Geburt-Kindheit-Erwachsensein-Alter-Tod. Wir ordnen uns Zeit, sind wach, schlafen, vergnügen uns, sind Kinder oder Alte. Wir brauchen auch unsere jeweilige Verortung in der Zeit, lieben Gegenstände oder Lebewesen, die uns an bestimmte Zeiten erinnern. Wir lieben uralte Kirchen, Rathäuser, Schlösser, Märkte auch Bäume. Und verlieren „Altes, Überflüssiges“ immer mehr. Menschen können aber ohne zeitliche Verortung nur schlecht leben. Spätestens als alte Menschen erfahren sie für sie dramatisch was Zeit ist.

In der überwertigen Idee „Kapitalistische Warenproduktion“ taucht Zeit nur als Äquivalent von Geld auf. Ansonsten gibt es Zeit nicht. Am besten wäre es, wenn es Zeit, so wie Menschen sie verstehen, gar nicht gäbe. Und das versucht diese überwertige Idee (oder Algorithmus) in uns Menschen durchzusetzen. Aus seiner Sicht arbeiten/handeln wir am besten immer, 24 Stunden am Tag, immer, unter seiner Kontrolle und für seine eindimensionalen Zwecke.

Auf diese Inhumanität hatten seinerzeit Marx und Engels hingewiesen, bei der Beschreibung der Auseinandersetzung um einen arbeitsfreien (Sonn)Tag im Elberfelder Frühkapitalismus. Der Hauptwiderstand gegen den damals üblichen Arbeitstag Sonntag kam übrigens von den Religionen, die ihre Macht eingeschränkt sahen, wenn ihre „lieben Menschenkinder“ am Sonntag nicht in die Kirche gehen konnten.

„Getaktetes“ Zusammenleben macht Ökonomie eindimensional, Natur ist vernachlässigbar

Es ist wie beim Zauberlehrling von Goethe: wir Menschen haben uns für unsere sozialen Interaktionen diesen eindimensionalen Algorithmus der kapitalistischen Warenproduktion ausgedacht. Aber je länger er wirkt, desto ähnlicher wird unser Leben diesem Algorithmus und desto mehr verselbstständigt sich dieser.

Und immer mehr verlieren wir unser „Menschsein“.

Seine Eindimensionalität bestimmt unser Zusammenleben, formt uns um. Natur mit ihren Rhytmen sind nur Störgrößen. Es gilt nur ein Rhytmus: jetzt ist immer. Kinder darf es so auch nicht geben, Kranke und Alte ohnehin nicht.

Sowas kann natürlich nicht lange gut gehen.

Aktuell erdulden wir vieles, nehmen unseren Arbeitslohn als Schmerzensgeld, leisten uns in Europa eine Christliche Opfer-Büßer-Religion, die dies Leid absichert. Und schaffen uns unsere kleinen anders gearteten Inseln zum netteren Überleben, fast immer in Abwehr gegen den Algorithmus. Dennoch ist dieser in uns selbst so mächtig, daß wir uns selbst als Störgröße unseres eigenen Lebens erleben.

Obwohl mühselig selbst optimiert passen wir auf Dauer einfach nicht in dies Hamsterrad, brennen aus. Wir sind als biologische Wesen für ihn einfach unpassend, die restliche Natur allemal. Also geht auch „Natur“ in uns und außen kaputt. Selbst unser Mikrobiom spielt nicht mehr mit: „zivilisiert“ entspricht es bei Jungen eher dem ausgedünnten von alten Menschen.

Bei uns Menschen ist es der Dauerstress. In der restlichen Natur sind die Folgen Umweltkrisen, das 7. globale Artensterben, die erdweiten Klimaprobleme, die Anreicherung von Chemikalien in uns und der restlichen Natur und vieles andere.

Ob wir Menschen von Natur aus friedlich sind, darüber kann man trefflich streiten. Einige unserer Vorgänger, die Bonobos sind es. Andere, die Schimpansen, sind es eher nicht. Wir waren einige Hundertausende Jahre unseres Lebens als Gattung Mensch primär als soziale Viel-Menschen-Horden überlebensfähig gewesen, also als gesellige Nesthocker. Erst die letzten 10 Tausend Jahre haben wir andere Sozialstrukturen entwickelt, beginnend mit Ackerbau und Eigentumsrechten. Richtig abstrus wurde es seit etwas mehr als 250 Jahren. Bei Nahrungsknappheit waren Menschen wohl noch nie friedlich. Sind Menschen aber gut genährt, helfen sie sich auch heute noch gegenseitig im Leben und vor allen Dingen bei Natur-Unglücken sehr gerne und selbstlos. Menschen können also trotz allem auch heute noch friedlich sein.

Unfriedlichkeit zwischen Menschen entsteht, wenn Ressourcen definitiv knapp sind. Aber auch dann, wenn sie für knapp erklärt werden. Unsere Ökonomie gaukelt uns genau das ständig vor. Sie sagt: „Es ist zu wenig da, weiter, weiter“. Sie hält uns ständig auf Trapp. Immer reicht es ihr das nicht, was schon da ist. Die „Gier nach Profit“ bestimmt sie, sie kann gar nicht anders. Die Konkurrenten auf den anarchischen Märkten jagen sich gegenseitig Angst ein. Wenn der Algorithmus Kapitalismus per se menschliche Eigenschaften hätte, dann wären es „Dauerangst“ und „unstillbare Gier“. Immer mehr, immer weiter, nie in Ruhe, nie sich bescheiden, nie friedlich, nie ohne Angst.

Und sowas Unfriedliches lassen wir als selbstgeschaffenen sozialen Motor in Form einer überwertigen Idee zu. Nicht besonders schlau. Alltag wird dann zum („knappe-Nahrungs)Krieg“ in der Anarchie des Marktes, irgendwann kommt es zu einem Krieg zwischen vielen.

Der Algorithmus Kapitalismus ähnelt da monotheistischen Religionen. Diese müssen aus ihrer eigenen Konstruktion heraus zur Feindschaft zu allen anderen Religionen aufrufen, die nicht an ihren jeweiligen Gott glauben. „Gier um mehr“ heisst bei einer monotheistischen Religion „mehr an meinen Gott Gläubige“. Die „Kapitalistische Warenproduktion“ hat ihren ökonomischen Imperialismus, die monotheistischen Religionen die „Missionierung anders Gläubiger“. Nur der eigene Glauben gilt. Religionskriege haben lange die Menschheitsgeschichte bestimmt. Koppeln sich monotheistische Religionen dann auch noch an weltliche Macht, wie bei der Idee eines „gottgewollten Königs“, wird der Dauerkrieg Alltag.

Läßt man dann zusätzlich noch Militärsysteme entstehen, bilden sich eigene Gedankengebäude, wie der preußische/britische Militarismus. Und dann wird es für viele ganz gefährlich.

Menschen, die sich auf Grund ihrer Natur eigentlich nicht gegenseitig ohne Grund umbringen, stören jetzt das Wirken des von seinen eigenen Ideen geprägten Militärs. Man entwickelt „militärischen Gehorsam“ und militärische „Größe“. So hofft man die menschliche „Beißhemmung bzw. Todschlaghemmung“ zu entsorgen. Es endet heute in kleinen roten Knöpfen. Drückt sie ein einziger mächtiger Militärmensch, können alle Menschen der Erde mittels Atombomben ausgelöscht werden, vielleicht um der nächsten überwertigen, verrückten Idee willen, z.B. die „Größe Russlands“, „America first“ oder „Tod allen Ungläubigen“.

Taktloses Sozialsystem Ökonomie ist instabil

Und dabei ist der Menschen erdachte „ökonomische“ Algorithmus nicht einmal zu Ende gedacht. Er ist inperfekt.

Er ist in sich so widersprüchlich, dass er beim Laufen immer wieder nicht richtig funktioniert. Er verhält sich wie ein schlecht geschriebenes Computerprogramm. Ständig braucht er regelnde Hilfe von außen. Diese fordert er und verweigert er gleichzeitig möglichst. Bei uns heisst diese Hilfe „Staat“. Ohne ihn ist der Algorithmus Kapitalistische Warenproduktion nicht lebensfähig. Z.B.: er braucht für sein Funktionieren räumlich möglichst überall geltende Eigentumsrechte. Die kann er nicht selbst garantieren, die kann nur ein Staat flächendeckend regeln. Sicher geltende Eigentumsrechte braucht aber der Kapitalismus als legalisierter Dauerräuber dringend. Und gleichzeitig bekämpft er den Staat so gut er kann und versucht sein Wirken einzuschränken. Schließlich erlebt er den Staat als ständig für ihn „geschäftsschädigend“, als „Räuber“.

Trotz der Hilfen und der Verankerung in den Menschen stürzt diese Ökonomie immer wieder unerwartet ab. Die interne Instabilität dieses taktlosen Sozialsystems erkennt man an seinen regelmäßig aber für viele Beteiligte scheinbar „plötzlich“ auftauchenden (Weltwirtschafts) Krisen.

Ein aktuelles Beispiel: die Motoren dieses erdweit wirkenden Algorithmus, die Geldkreisläufe, haben sich aktuell vom realen Wirtschaftsleben weitgehend abgekoppelt. Das aktuelle Erd-Geldvolumen ist vielfach höher als die Erd-Wirtschaftsleistung. Geld repräsentiert sie also nicht mehr. Jede Ideen-Blase platzt irgendwann. Dann kann die Austauschfunktion von Geld verloren gehen. Geld wird wertlos. Wir stehen aktuell weltweit vor so einer Krise.

Es geht dem Gehirn-Produkt kapitalistische Warenproduktion wahrscheinlich absehbar so, wie es Religionen öfter erging. Ihre Gedankengebäude koppelten sich zu weit vom realen Leben der Menschen und der Natur ab und sie verloren ihre praktische Deutungs- und Regelungsfunktion für Menschen. Man glaubte nicht mehr an sie. Viele Religionen sind bislang untergegangen. Die kapitalistische Warenproduktion wird nicht die letzte Organisationsform von menschlichem Zusammenleben sein.

Ungetaktete Musik

Wie weit fortgeschritten der Verlust von (natürlichen) Taktungen bei uns Menschen ist, kann man vielleicht, – ein bisschen sehr schematisch und hölzern gedacht,- auch in der Musik Europas erkennen, die Menschen machen oder mögen.

Bach schuf eine (Gott lobende) hoch geordnete, endliche und nach festen Regeln geschriebene Musik. Er lebte in einer (Gott geordneten) Welt, in der die anarchische Gewalt des Kapitalismus noch nicht allgegenwärtig war.

Mit dem Erstarken des Kapitalismus wurde aus der hochgeordneten aber spielerischen Musik eines Bachs das Gedonner und die Brechung damaliger musikalischer Regeln eines Beethoven. Bei erhofftem oder erkennbaren Erfolg des Kapitalismus wurde Musik zum regelmäßigen wie Wellen anlandenden Walzerreigen eines Strauß. Strukturierte menschenferne Atonalität eines Schönberg deuten vielleicht schon die erlebte Entfremdung der bedrohenden Ökonomie an, hat aber noch Zeitstrukturen. Aktuelle Musik kennt oft weder Töne noch differenzierte Ordnungen, man hat es mehr mit Geräuschen zu tun. Alles schwingt irgendwie ohne Rand und Ordnung, anarchisch halt.

Und: die lange für viele als gleichmäßige Taktgeber so wichtigen Kirchen- und Bahnhofsuhren verschwinden allmählich. Sie werden ersetzt durch das chaotische und flackerhafte Piepsen der Smartphones.

PDF Dieter Kaufmann Taktlosigkeit Dieter Kaufmann Taktlessness and economy englisch